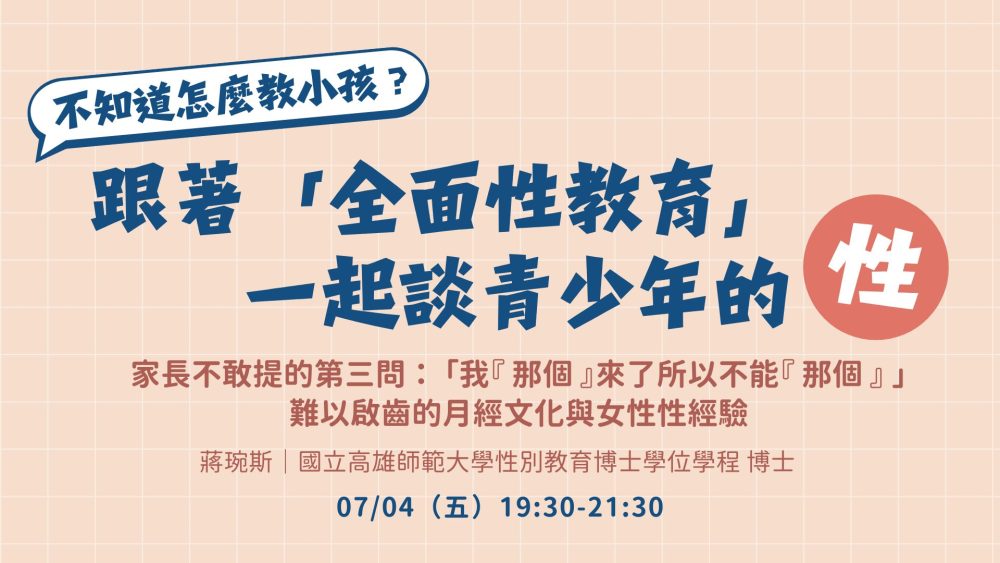

講者|蔣琬斯(高雄師範大學性別教育博士學位學程 博士)

日期|2025年07月04日(五)19:30-21:30

全面性教育系列課程來到最後一堂有關月經議題,邀請本會副理事長蔣琬斯老師,分享「月經」的教學經驗,同時也讓每一個人更認識月經知識。

「我今天那個來了,你有帶那個嗎?」 如果你聽見女性朋友這麼說,你能猜到這句話的意思嗎?

在這句話裡,第一個「那個」指的是月經,第二個「那個」則是衛生棉或其他月經用品。蔣琬斯老師表示,全世界一半人口都會經歷月經,卻因文化、宗教與社會規範,讓「月經」變成一個無法輕易說出口的禁忌話題,於是出現了各種代名詞:好朋友、大姨媽、MC或那個來了…這些無法直白談論的月經議題,隱藏的是社會文化對女性身體的羞辱、誤解,也造成了月經教育長期以來的缺口。

消失的月經教育

蔣琬斯老師表示,由於月經對多數人而言是羞於啟齒的話題,甚至許多台灣習俗也曾把女性與經血視為骯髒、禁忌(例如月事期間不能進廟裡、法規曾規定女人不能上漁船、搶孤文化拒絕女性到現場活動等等)久而久之,甚至連女性自己要講出「月經」兩個字都會覺得尷尬,而這些禁忌更無形中剝奪女性的公共參與權,鞏固了月經污名。

月經既然成為女性不易啟齒的生命經驗,更導致男性對月經缺乏認識,甚至鬧出許多誤解與笑話。例如蔣琬斯老師曾分享自己在課堂上問男同學「衛生棉為什麼要分不同尺寸?」時,常有人回答是「因為女生的屁股大小不一樣。」男性對月經的陌生與疏離,正凸顯了全面性教育的重要性:月經教育不只是給女孩,更是全社會都應該學習的知識。

每個人都應該了解的月經常識

為了打破對月經的神祕感,蔣琬斯老師現場與大家互動,進行「一次月經會流多少ml?」、「平均月經天數?」等小遊戲。事實上,月經量通常大約在30-80 ml,平均約持續3-7天,但女性仍會有個別差異,尤其學員也回應道,雖然平均經血量不多,但每個人的體感卻非常不同,有些人會覺得自己流了非常多血,也有人未有明顯的不適感。這些生理經驗與差異感受,正是全面性教育中「性與生殖健康」的一部分,幫助每個人認識自身身體運作,而不再恐懼或誤解。

月經文化影響了商業想像

月經文化的禁忌不僅反映在語言上,也深深刻印在媒體與商業行銷裡。蔣琬斯老師引述資料,指出拋棄式衛生棉其實到1921年才被發明,並於1960年代引進台灣。在這之前,女性只能用草木灰、布條、紙張等自製月經用品,不僅不便,更容易帶來衛生風險。有人甚至說,衛生棉的普及不只是方便,更象徵女性的解放。

即便當今月經產品普及,許多行銷仍充滿各種隱諱。台灣最早的衛生棉廣告在1988年推出,卻不敢直接拍攝衛生棉本體,只以外包裝及「乾爽」訴求為主,即使到現代衛生棉廣告,仍多以藍色液體來象徵經血,女性主角還常在藍天白雲下身穿白褲奔跑歡笑,這種脫離現實的形象,也造成大眾對月經的錯誤想像。

月經羞辱與性別權力

蔣琬斯老師播放《俗女養成記2》片段1,角色因月經或更年期而被嘲笑,揭示「月經羞辱」的存在。社會對月經的禁忌不僅是言語,甚至影響女性的生活與行動自由。蔣琬斯老師舉例,英國一位馬拉松跑者 Kiran Gandhi 刻意在比賽中不使用衛生用品,讓月經血沾到運動褲2,以反擊對女性身體的羞辱與檢視。月經羞辱,其實是性別權力關係的縮影。全面性教育正是要讓我們看見這背後的權力運作,並且學習如何對抗不平等的文化。

「處女膜」還是「陰道冠」?打破貞操神話

討論月經產品時,常繞不開「處女膜」議題。蔣琬斯老師指出,華人文化對貞潔的重視,使許多人誤以為棉條或月亮杯會「破壞處女膜」。事實上,所謂「處女膜」是錯誤名稱,正確應稱為「陰道冠」或「陰道瓣」,陰道冠是一圈富彈性的黏膜皺褶,每個女性的陰道冠形狀不同,可能因運動、劈腿、騎腳踏車或性經驗等動作都可能使這塊黏膜皺褶裂開而輕微出血。所以提醒不要再以處女膜來判定女性第一次的性行為,更重要的是,不是第一次很重要,而是每一次都重要。 性教育應教導尊重與身體自主,而非用貞操束縛女性對身體的主體性。

月經用品的多樣選擇

科技的進步,讓月經用品越來越多樣:拋棄式衛生棉、布衛生棉、棉條、月亮杯、月亮碟片、月經褲……各自有不同的使用方式、環保特性與價格考量。然而,根據2022年《台灣人的月經經驗大調查》,雖然99.76%的女性曾使用過衛生棉,但只有36.45%用過棉條,使用過月經杯的更只有4.57%。社會對置入式產品的接受度仍低,背後正是文化對貞潔的迷思作祟。蔣琬斯老師強調,月經教育不是告訴大家哪一種最好,而以此認識自己的身體與需求,進而選擇最適合的月經用品。

月經與公共政策

除了上述文化與產品,月經還涉及許多公共議題,例如蔣琬斯老師在《中學全面性教育教學指引手冊》也有提到生理假:根據《性別工作平等法》,女性可請每月一天生理假,此規範經常被批評是「女性特權」,可是這些批評卻忽略了差異化待遇正是彌補不平等的必要作法。另外,也提到月經貧窮的概念,根據統計,一名女性一生在月經用品上的花費約10萬到15萬元,甚至更多,然而經濟弱勢者可能因省錢減少更換頻率,增加感染風險,陷入健康與經濟的惡性循環,他國改善月經貧窮的方法包含減稅、公共場域提供免費月經用品等。

停經、更年期與性別差異

課程中,蔣琬斯老師進一步談到「更年期」。許多人以為更年期只是女性的事,還常用「歇斯底里」貶抑更年期女性的情緒波動。然而男性同樣會經歷激素變化,只是沒有明顯的停經現象,較不易被察覺。全面性教育認為,性健康不是只有女性的課題,男性同樣需要認識自身的身體變化。

總結本場課程,蔣琬斯老師指出:月經教育不只是生理衛教,而是交織著性別、文化、歷史、社會與身體自主的全面性教育。 月經不該再是「那個」不能說的秘密,而應成為我們勇敢討論、彼此理解、共同尊重的日常。月經教育真正的目標,是讓每個人都能自在、無羞恥地面對自己的身體,並且擁有自主權去做出屬於自己的選擇。

- 三立華劇,【俗女養成記2】EP2 嘉玲月經剛報到~被屁孩男同學笑!到疑似更年期~又被弟弟笑!,https://www.youtube.com/watch?v=VOeivGRHIjQ,瀏覽日期:2025年7月4日。 ↩︎ ↩︎

- ETtoday新聞雲,反月事歧視!哈佛女跑馬拉松未用衛生棉 月經恣意流出,https://www.ettoday.net/news/20150810/547963.htm,瀏覽日期:2025年7月4日。 ↩︎