講者|林芝宇(雲林縣立東明國中教師)

日期|2025年6月13日(五)19:30-21:30

本日「全面性教育系列課程」邀請到林芝宇老師分享情感教育與全面性教育的議題。林芝宇老師不僅是第一線國中教師,更是教育部性別平等教育中央輔導團副召集人,長期致力於培力教育現場教師、推廣全面性教育的教學實踐。

看見孩子的情感需求

作為一名國文老師,林芝宇常被問到:「為什麼不好好教國文就好?」但他在課堂上遇到的學生,遠比語文教材複雜得多。他播放了一段孩子寫日記時背景是父母爭吵的影片,觸動了他對教育現場的思考:舉例來說,當學生背不起國文注釋時,他發現並非孩子不用心,而是孩子需要放學後跟家長一起去夜市擺攤,導致固定時間完成作業。林芝宇說表示:很多時候,比起教國文,孩子的安全與歸屬感更重要!

情感教育的挑戰-來自成人的焦慮感

面對到青少年的情感教育,家長和老師總會浮現類似的焦慮:「幾歲才可以談戀愛?」、「怎麼跟小孩講不要跟陌生網友交往?」、「學校要教情感教育?」、「教情感教育會不會讓家長覺得在提倡孩子談戀愛?」,說到底還是想問個核心問題:情感教育有用嗎?

林芝宇老師表示,當成人不願意開啟對話,一旦孩子有疑慮或遭遇困難,通常老師都會是倒數第二個知道的,家長更會是最後一個知道的。因此,成人與孩子之間的連結與信任,是情感教育的基礎。林芝宇老師強調,不是要求孩子都聽大人的話,而是要讓孩子知道「你說出來沒關係,我在這裡聽你說」,建立信任感,才能讓孩子說出真心話。

不教?不代表不會發生

根據兒福聯盟2022年〈2022臺灣兒少戀愛認知暨情感教育調查報告〉1指出:兒少有32.9%曾有過交往經驗,8成以上的戀愛對象是學校同學,有22%的兒少曾與網友交往。這些有戀愛經驗的兒少中,更有超過三成(32.1%)兒少更有交往三次以上的經驗,另65.6%曾有過負面的經驗,最常見的負面經驗是「已讀不回」(53.2%),然而,同份報告也顯示,最親近的家長和學校老師是缺席的,74%的家長反對孩子談戀愛。很多成人以為不談、不教,孩子就不會太早熟,從上述這些數據推論,青少年的情感經驗早已發生,問題就在於大人是否願意積極面對與理解。

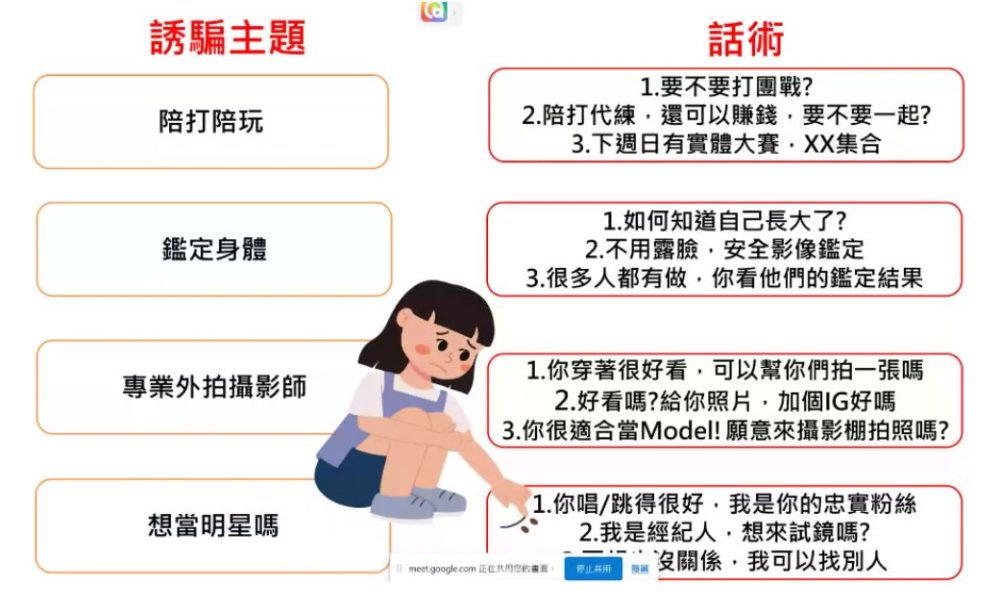

同時,林芝宇老師也分享了自己如何理解兒少的網路交友的真實風險與犯罪陷阱。孩子在哪裡認識網友?不是交友軟體,而是孩子們最常接觸的手遊,例如WePlay、傳說對決、遊戲大廳聊天室。在遊戲中,對方可能留下訊息:「要掛關係嗎?要交網公網婆嗎?」玩幾場後就建立起對網友的信任感,接著進行視訊聊天,可能會被各種話術要求裸聊、被截圖…等,一旦遭遇性私密影像外流,加害人遂利用孩子的恐懼感,脅迫、恐嚇、勒索孩子的金錢或性。

林芝宇老師提醒,如果這些犯罪真的發生在孩子身上,要記得,別責備孩子笨、別讓孩子無處可求助,這樣會讓孩子更不敢找人講,只能自己扛。上述獵童者的話術,正是加害者利用的孩子「不想讓爸媽知道」的恐懼心理,破壞孩子與家長之間的信任與連結。除此之外,林芝宇老師也強調,這些被害的孩子不只是來自脆弱家庭,任何家庭一旦孩子與家人缺乏緊密連結,都有可能提升其遇害的風險。

教育現場可以怎麼做?認識情感、落實全面性教育

首先,林芝宇老師在課堂中和孩子討論愛與喜歡有什麼不同?並向聽眾分享課堂使用的齊克·魯賓(Zick Rubin)「愛情量表」,亦引用Beck與Giddens的研究,說明情感的多元樣貌,也提及《愛情的正常性混亂》供參考。林芝宇老師表示,教育現場要引導孩子們思考:「喜歡是什麼?愛又是什麼?我們怎麼分辨?愛與喜歡的差異」透過討論,孩子學會的不只是談戀愛,而是認識情感、了解自己,也尊重他人。

其次,根據《國民小學及國民中學學生獎懲準則》第11條:學校不得因情感交往懲處學生,換言之,學校不能用「禁止交往」來處理。而《性別平等教育法施行細則》與十二年國教課綱皆規定:學校必須教情感教育,教育部也要求性平與健體中央團推動「全面性教育」課程。推動「禁慾性教育」不僅無效,反而可能導致更多風險。反之,溝通才是關鍵,提供正確資訊與開放討論,有助降低性病傳播率與性犯罪。而與孩子談「性」,談的是身體自主、尊重與安全,不是鼓勵性行為,而是教他們做出負責任的選擇。

傾聽孩子的情感經驗:對話的冰山理論

林芝宇透過《薩提爾的對話練習》影片2,引導大家用「冰山理論」去理解孩子說話背後的各種情感與需求。他提醒,沒有孩子真的想對抗父母,他們只是想被理解。同時,家長也要身心合一,說出你真正的想法及內心的感受,而不是用相反、對立、負面的方式與孩子對話。雖然家長永遠沒辦法預先知道孩子在未來會遇到什麼、且有各種可能性、也應對不完?說到底,家長真正要做的事只有一件事,就是「放手」。因此林芝宇老師也推薦《愛與放手:親職性教育生涯規劃11堂課》一書,並提醒家長要做的是,讓孩子還沒有掌握自己之前協助孩子認識情感,真正的對話,並非「控制孩子」,而是「幫助孩子練習掌握自己」。

林芝宇老師最後分享呂嘉惠心理師的「心理人格脊椎」,要讓孩子擁有依附能力、情緒能力、人際能力、資源使用能力/生活技能、人生哲學/能力,共五大能力,這些能力教會孩子之後才能放手。家長和老師要做的大原則是「傾聽、同理、接住」。先解決孩子的情緒,告訴孩子,大人都在身邊,可以安心地說,說完之後再來一起想辦法,或是提供一些資源給他們,孩子也會自己想辦法解決,這也是如何跟孩子聊下去的核心原因。「建立關係」、「分享脆弱」是林芝宇老師提醒家長和老師可以對孩子做到的事。最後呼籲聽眾,期待能有個更好的世界來對待孩子,當世界變得更好、更安全,孩子才能更安全的活著。

- 兒福聯盟,2022臺灣兒少戀愛認知暨情感教育調查報告,https://www.children.org.tw/publication_research/research_report/2459,瀏覽日期:2025年6月13日。 ↩︎

- 親子天下,李崇建《薩提爾的對話練習》|理解內在冰山,開啟自己與他人深刻對話,https://youtu.be/4gUPQSsD8JU?si=LczVZCT0jQOR1e2q,瀏覽日期:2025年6月13日。 ↩︎ ↩︎