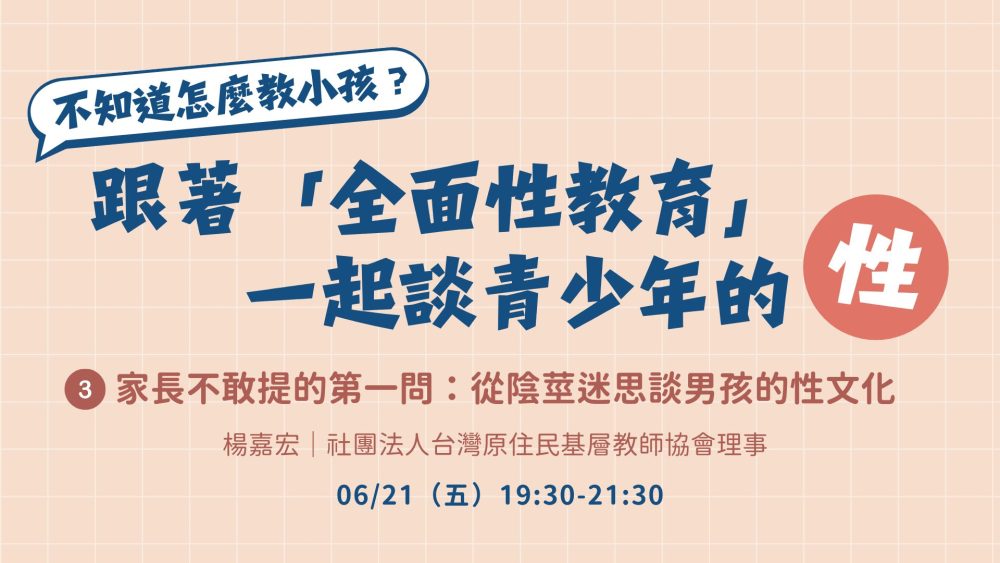

講師|楊嘉宏(社團法人台灣原住民基層教師協會理事/社團法人高雄市女性權益促進會理事)

時間|114年06月20日(五)19:30-21:30

陰莖的可見與不可見:揭開禁忌話題的開場

課程之初,楊嘉宏老師便破題指出:「陰莖既是最常被拿來開玩笑的身體部位,同時卻又是最少被好好談論的性教育內容。」在學校生活中,陰莖往往以戲謔或打鬧的形式被提及,例如早期男性之間所玩的「阿魯巴」遊戲,但真正與陰莖相關的知識與經驗,卻鮮少正向、認真的討論。

在許多家庭中,家長也對孩子的身體發展避而不談,即便與身體清潔的常識有關,也往往被含糊帶過。在社群媒體中,陰莖的再現,則常集中於尺寸的討論(尤其對粗、大、長的崇拜),忽略生理知識其他重要面向,如陰莖會軟、會癢、需要清潔等日常經驗。這樣的呈現方式,使陰莖成為一個充滿八卦與神秘的象徵,掩蓋了它作為人體器官的多樣與真實。

對陰莖認知不足的五個因素

楊嘉宏老師指出,學生對陰莖的誤解與焦慮,反映出整個社會在教育與文化上的結構性缺失,包括:

- 學校教育的不足:陰莖教育在學校中經常淪為「防治」性的衛教知識,例如預防性病、避孕等,忽略對身體本身的理解與認同。

- 家庭教育的缺席:多數家長從未與孩子談論過陰莖構造或清潔方式,即便孩子主動提問,也常得到「不要問這個」的回應,錯失重要的成長契機。

- 同儕之間的互動受限:儘管男同學間會互相開玩笑,但真正的知識與經驗分享卻相當缺乏,反而容易加深錯誤觀念。

- 自學管道的不可靠:孩子若無從獲得正確資訊,可能轉而求助於色情影片、匿名網路論壇或社群網站,這些來源往往傳遞誤導性極高的訊息。

- 媒體建構的扭曲形象:主流媒體與廣告普遍將陰莖與性能力、男性價值直接掛鉤,讓青少年對身體產生非理性的期待或焦慮。

陰莖迷思與焦慮的常見類型

基於上述教育與文化落差,青少年對陰莖產生諸多迷思與焦慮,楊嘉宏老師則再歸納出幾項常見的類型:

- 對包皮的認知不足:許多學生不清楚包皮的功能與清潔方式,導致衛生問題與對「是否應割包皮」的迷思。

- 尺寸焦慮與比較心理:即便生理上屬於正常範圍,仍有不少男孩因擔憂尺寸不夠大,而陷入「小陰莖症候群」的焦慮狀態。

- 性能力與男子氣概的連結:社會普遍將陰莖尺寸與性能力視為男子氣概、男性尊嚴的象徵,使身體焦慮進一步內化為自我價值評價。

- 自慰與射精的錯誤觀念:許多青少年首次射精時感到恐慌、羞恥,但在教學現場上,卻鮮少有機會開放性地談論這些經驗。

陰莖作為監控與標準的象徵

除了個人層次的焦慮,楊嘉宏老師指出,陰莖亦常被社會當作監控與評價男性的標準。例如公廁中的警語標示、媒體與社群平台對擇偶標準的渲染,無形中強化「好男人=性能力強=陰莖尺寸大」的刻板印象。在學校中,這種觀念更可能演變成霸凌的行為。楊嘉宏老師提及葉永鋕事件,即是一個學生因為性別氣質不符傳統期待,常遭同學強迫脫褲檢視「是否是真正的男生」,顯示出社會對陰莖與陽剛特質的錯誤連結。

教學現場的困境與挑戰

當性教育涉及陰莖議題時,楊嘉宏老師坦言,課堂上經常會出現尷尬、打鬧、開黃腔等現象,老師往往難以駕馭課堂氛圍。例如:尷尬氣氛難以掌控,敏感話題導致學生笑場、嘲諷,老師也可能感到不自在。其次,由於教材內容容易片段化,許多教材僅簡單提到構造名稱,缺乏進一步的說明與情境應用。最後,實務教學指導不足,]缺乏具體的教學方法與練習設計,導致老師不知道怎麼教。

從尷尬到對話:教學經驗分享

針對上述挑戰,楊嘉宏老師分享他在課堂上的實務經驗。他指出,最重要的關鍵在於不急著否定學生,就算面對學生的笑鬧或戲謔語言,老師可以透過提問、延伸話題等方式,引導學生再次思考問題的本質。例如,當學生說「看A片才知道怎麼清潔包皮」,老師可以回問:「那你覺得A片是教學影片嗎?它有解釋為什麼要清潔嗎?」藉此啟發學生意識到資訊來源的重要性與差異。

有聽眾回饋指出,有時在教學現場認真講解陰莖知識時,反而學生會覺得「無聊」,因為他們期待的是與性行為相關的「表現力」或「技術」。這也是社會文化灌輸青少年的一種錯誤學習模式,將陰莖視為表演工具,而非身體的一部分。楊嘉宏老師也回應,在教學現場認真地談論性與身體,確實會顯得嚴肅,但教師仍可以透過活動設計、情境討論,讓學生能具備隱私,能投入並開始說出自己的經驗。」

發展對身體的理解與尊重

最後,楊嘉宏老師回到本課的核心:「為什麼我們需要與孩子談論陰莖?」這並不是要教孩子性技巧,而是協助孩子認識自己的身體,發展對身體的理解與尊重。教育不只是教陰莖的功能,更是幫助孩子理解這些認知與價值觀是如何被形塑的,這也是引導孩子建立一種更健康、更開放、也更尊重差異的性與身體關係的第一步。