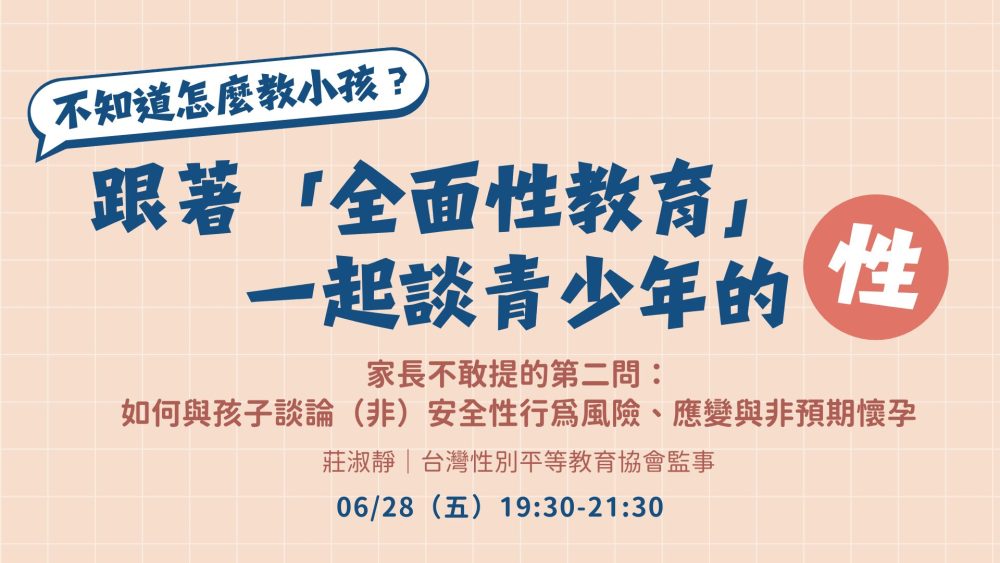

講者|莊淑靜(台灣性別平等教育協會 監事)

日期|2025年6月27日(五)19:30-21:30

「這個年紀適合談嗎?」——揭開家長的第一道疑慮

談到「全面性教育」,不少家長心中第一個浮現的疑問是:「這個年紀,真的適合談這些嗎?」尤其當孩子主動提問有關性、身體或情感的問題時,許多家長常感到措手不及,甚至選擇逃避。然而,聯合國教科文組織早在《國際性教育技術指導綱要》中,已針對不同年齡層規劃出階段性、系統性的性教育建議,指出性教育應隨孩子的年齡發展而持續進行,並非一次性講完,而是需要不斷更新、滾動式推進的對話與學習過程。

「他怎麼會問這種問題?」——面對孩子成長的驚慌

莊淑靜老師指出,很多家長面對孩子的「成長速度」時,心中常會冒出:「孩子怎麼已經問到這種問題了?」「是不是一說,反而會讓他們更想嘗試看看性行為?」如打開潘朵拉盒子般的焦慮。然而,這種擔心往往讓大人錯失了與孩子溝通與建立信任的絕佳契機。

與其用「等你長大就知道了」或「學校老師會教」等敷衍式回應,莊淑靜老師呼籲家長應勇敢回應孩子的提問,並善用這些開口的瞬間,練習用誠實且溫柔的語言進行引導,這才是真正珍貴的「機會教育」。

從《嬰兒信箱》談起:性教育與社會現實的連結

為了幫助家長理解性教育不只是個體課題,更是社會議題的延伸,莊淑靜老師分享了《為什麼要拋棄我?:日本「嬰兒信箱」十年紀實》一書的內容。這本書記錄了日本自2007年起設置「嬰兒信箱」以收容遭遺棄新生兒的政策,至2017年已收容130位嬰兒,其背後多是父母無力負擔育兒責任的無奈。莊淑靜老師老師提醒,這並非只是日本的故事,而是對台灣社會的一記警鐘。如果能從小讓孩子理解性行為的風險、避孕方法、生育責任,也許有些悲劇是可以避免的。

年齡對應的對話策略:性教育該怎麼開始?

淑靜老師提供一套依據孩子年齡階段設計的對話切入建議,協助家長不再手足無措。

- 5-8歲:可從婚姻與家庭的基本概念切入,讓孩子理解「家庭的多樣性」。建議透過多元的教學媒材,市面上不少介紹多元家庭的繪本(可參考本會推薦的多元家庭繪本書單),或高雄市女性權益促進會出版的《給家一個擁抱:認識多元型態家庭學習資源手冊》,幫助孩子自然認識不同家庭型態。

- 9-12歲:可進一步談及婚姻承諾、家庭責任與育兒等議題,搭配社會、法律與宗教背景的討論,引導孩子思考「為什麼不同家庭會做出不同的選擇」。

- 12-15歲:可引入國際案例,例如童婚、早婚或強迫婚姻,讓孩子了解制度背後對個人權利的侵害,培養其對人權與性別正義的認識。

- 15-18歲:此階段則應更深入探討生育與婚姻的實質考量,包括身心成熟度、經濟條件、法律責任等,幫助青少年為未來的選擇做好批判與判斷準備。

性教育的第一步:從認識身體開始

莊淑靜老師強調,性教育最初應從孩子對自己身體的認識開始。學齡前便可用正確名稱(陰道、陰蒂、陰道冠、陰莖、陰囊)教導孩子身體各部位,而不是只用「尿尿的地方、下面、或是小弟弟、小妹妹」來代稱。這不僅是健康知識的建立,更是預防性騷擾與性侵害的關鍵。讓孩子知道「自己的身體只有自己能決定」,能提升其身體自主權,也增強其說「不」的能力。

莊淑靜老師亦建議,家長可透過生活情境、繪本或角色扮演來進行,例如當孩子不想擁抱親戚時,應尊重其感受,並借機談論「身體界線」與「積極同意」的概念。「積極同意」過去常被認為用來表達同意性行為,實際上積極同意(Only Yes Means Yes)這個概念更可擴大到主體性的討論,且應從日常生活中就開始培養,孩子建立身體界線、學會拒絕與表達意願的基礎。莊淑靜老師提醒,當孩子說「我不想穿這件衣服」、「我不想被擁抱」時,成為大人是否有傾聽與尊重,這些日常練習都是建立「說出自己感受、尊重他人意願」的最佳實踐場景。

性教育不只討論生理知識與性行為,而是價值觀的共建

關於性教育,不僅是知識傳遞,更關乎價值觀的建立與內化,尤其是孩子如何看待性行為。對孩子而言,性的價值觀,不只取決於學校教什麼,更深受家庭氣氛、宗教信仰、社會文化、社群媒體與性別人權等多重因素影響。當孩子進入青春期,開始接觸更多關於性行為的知識與經驗時,家長更應提供完整、正確的資訊。莊淑靜老師指出,年長孩子越需要理解一個核心原則:每個選擇都伴隨代價。這些代價不只是身體健康(如性病、懷孕),也可能牽涉心理壓力、家庭衝突與法律責任。因此,與其迴避談性,不如幫助孩子提前認識風險,學會思辨與承擔,做出成熟且有責任感的決定。

與其沉默,不如引導

家長不需要具備所有性教育的答案,但願成為孩子探索路上的同伴與支持者。所以當孩子開口問:「性,是什麼?」,請不要匆匆帶過,而是認真、溫柔回應,並說:「謝謝你願意問我這個問題。」——這或許就是最好的開始。